Meine Arbeit als Reporterin findet zunächst einmal zwischen Bürostuhl und Bildschirm statt. Ich lese Gerichtsakten, analysiere Code und Daten, mache Gesprächspartnerinnen ausfindig. Erst dann ziehe ich mit Block und Bleistift los.

Sechs Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verabrede ich mich mit Hackerinnen und Hackern für Interviews in Krakau und Lwiw. Ich will mehr erfahren über Defacements, also das Kapern von Websites. Es soll um DDoS-Attacken und Datenlecks gehen, um falsche Anrufe und Kurznachrichten, über die Desinformation gestreut wird, um Scharmützel in der digitalen Sphäre des Krieges. Dort angekommen blicke ich auf MacBooks und Lenovo-Laptops, Programmiererinnen lassen die Mauspfeile von einem Fenster zum nächsten springen, während sie mir erklären, geduldig, wieder und wieder. Auf der Rückfahrt nach Polen warte ich gut 12 Stunden an der ukrainischen Grenze und habe Zeit nachzudenken.

Dort begreife ich: beobachten und beschreiben reicht nicht.

Im Sommer 2022 beginne ich deshalb ein Praktikum beim Red Team eines IT-Sicherheitsunternehmens. Für eine Woche ist deren Büro im Westen Zürichs mein Arbeitsort. Eine Versicherungsmathematikerin könnte hier gut genauso gut Tarife und Provisionen berechnen wie der Sachbearbeiter einer Bank den Kreditzins für einen Hauskauf. Dass hier professional gehackt wird? Auf die Idee kommt so schnell wohl niemand. Ich lerne: herauszufinden, wie Hacken funktioniert, ist leichter als gedacht. Was mich aber fordert: herauszufinden, was Hacks und Hacker ausmacht.

Mich fasziniert der Hacker als Sozialfigur der Gegenwart. Ich recherchiere zu ideologisch motivierten Hackern wie Anonymous und Trollen in Sozialen Netzwerken, die Wut und Zwietracht säen. Aktivistinnen, die den Widerstand gegen autoritäre Regime im Netz organisieren. Ebenso zu Nachrichtendiensten, die spionieren und sabotieren. Es geht um «Ausspähen unter Freunden», es geht um Krieg.

Angefangen habe ich diese Recherchen dort, wo es mich meist hinzieht zu Beginn meiner Arbeit, in der Bibliothek. Ich stosse auf Bücher von Marvin Minsky, einem Pionier in der Forschung um Neuronale Netze. Um den Professor scharten sie sich in den 1960er Jahren am Massachusetts Institute of Technology in Bosten schelmische Programmierer. Sie prägten den Begriff des Hackers.

Ich lese Paul Grahams Essay, in dem er über «Great Hackers» schreibt: «In programming, as in many fields, the hard part isn’t solving problems, but deciding what problems to solve.» Sprich: «Beim Programmieren, wie in vielen anderen Bereichen auch, besteht der schwierige Teil nicht darin, Probleme zu lösen, sondern zu entscheiden, welche Probleme zu lösen sind.» Verstehe: erst nachdenken, dann das Sackmesser zücken.

Ich schaue «Hackers», den ikonischen Film aus dem Jahr 1995 mit Schauspielerin Angelina Jolie in der Rolle der Kate Libby alias der Hackerin Acid Burn. Sie sagt: «Never send a boy to do a woman’s job.» Der Cyberfeminismus hat sein Vorbild gefunden.

In der Schweizer Mediendatenbank lese ich die Berichterstattung der letzten Dekaden unter dem Schlagwort «Hacker» nach, die Erzählweise ist klar: In den Schlagzeilen geht es um «Hacker, die plündern und stehlen», «die Daten erbeuten», um Unternehmen, Behörden und Regierungen, «brutal zu erpressen». Die Branche floriert. Es geht um Milliardensummen, die als Lösegeld bezahlt werden, und es geht um Millionen Opfer, an denen auch IT-Sicherheitsfirmen (think proprietary software!) und Versicherungen gut verdienen (und das, obwohl Mario Greco, Chef der Zurich Versicherung letzten Dezember der «Financial Times» sagt: «What will become uninsurable is going to be cyber.» Heisst: Cyber sei schlicht nicht mehr zu versichern.). Und Geheimdienstler, Rüstungsunternehmer und Politikerinnen wittern ein «Cyber Pearl Habour»; ihr aktuelles Schlachtfeld: die Ukraine.

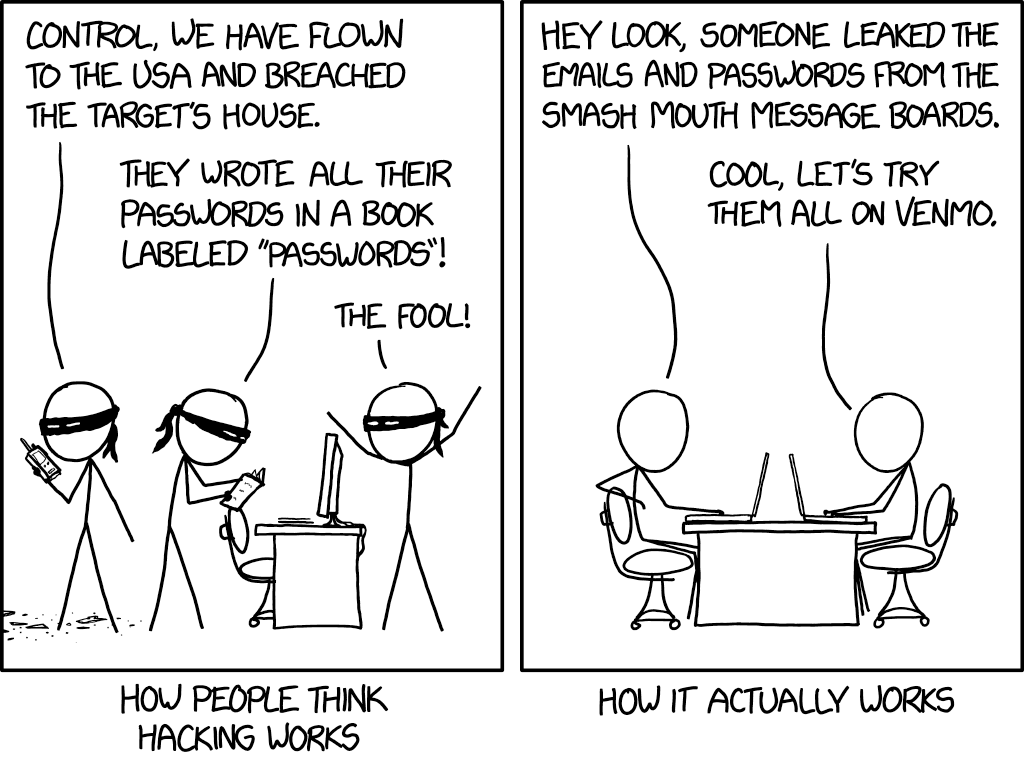

Suche ich im Netz nach Bildern zum Begriff Hacker, sehe ich Männer, die in abgedunkelten Räumen auf den Computer stieren, die Kapuze ihres grauen Hoodies tief ins Gesicht gezogen, auf dem Schreibtisch eine Flasche Club Mate. Manchmal erkenne ich die ikonografische Maske des Guy Fawkes’. Die Google-Suche zeigt mir Männer, die ich um jeden Preis als kriminell lesen soll. Dahinter meist ein Teppich aus grellgrünem Binärcode liegt über einer Fotomontage. 0 und 1. Schwarz, weiss.

Über all das wird der Begriff des Hackens gestülpt, der Hacker dargestellt als Person mit besonderen technologischen und fast übermenschlichen Fähigkeiten, ohne kognitive Macken und Laster oder Tugenden, schlicht ohne Schwachstelle. Mehr Terminator als Mr. Robot.

Ich stecke schlicht fest; Sprache und Bilder zu Hacks und Hackern sind geprägt von Stereotypen.

Und ich muss einmal mehr nachdenken, wie ich solche Stereotype in meinen Artikeln wiedergebe. Mal unreflektiert. Unbesehen. Mal mit dem Wunsch Komplexes in das einfachere Schema der Helden- oder Antiheldenreise, wie wir sie aus der Literatur kennen, zu pressen. Meist begründet darin, die Wirklichkeit Lesern, Zuhörerinnen und Zuschauern verständlich machen zu wollen. Doch nur allzu oft, wenn es diffizil wird, bin ich es, die Reporterin, die überfordert ist. Die einer Auseinandersetzung ausweicht, Zweifel ignoriert, die dem Prinzip folgt: lieber simpel als schwierig. Genau das aber schafft Raum für Vorurteile. Und erwachsen daraus vermeintliche Fakten, gleicht das einem Giftschrank. Daher wird es für mich Zeit, Platz zu schaffen und tradierte Stereotype von Hackern auszumisten.

Aus diesem Grunde lerne ich seit gut einem Jahr hacken – um Texte ohne Klischees zu verfassen (und, ja, auch zum Schutz meiner Quellen. Dazu mehr in einer der nächsten Kolumnen). Heute kenne ich den Unterschied zwischen Daten und Code, ich knacke Passwörter, klone Websites und manipuliere Text und Bilder, crashe Server in der Sandkiste, habe eine Ahnung von Phishing, von YARA rules und VirusTotal, von Würmern, Viren und Trojanern, weiss was Schadsoftware anrichten kann, die Ransomware-Gruppen in die Welt senden, damit sie Computersysteme lahmlegen, Krankenhäuser und Elektrizitätswerke, Schulen und Stadtverwaltungen schädigen, die Lösegeld fordern.

Eine Begegnung, die mich weit mehr lehrt: In der Ukraine interviewe ich einen jungen Mann. Um ihn zu schützen, hat er hier keinen Namen. Er ist einer der vielen Freiwilligen im Krieg gegen Russland, der hackt. Ihre Ziele: staatliche Nachrichtenagenturen, die Zentralbank Russlands, der Kreml. Der Hacker im kanarienvogelgelben Jogginganzug nimmt mich mit, seinen Alltag zu erleben, der vom Krieg bestimmt ist. Am Wochenende tanzt er mit seiner Freundin gerne Tango. Seit kurzem nehmen sie Unterricht. Ja, auch ein Hacker vergnügt sich. Und nachts, wenn der Luftalarm sie in den Bunker zwingt, hält die App «Amphetamine» sein silbernes MacBook wach. So arbeitet wenigstens sein Computer weiter.

Das, was ich in der Ukraine lerne über das Hacken, ist Geduld. Geduld, trotz der Wucht des Krieges, die einen trifft, einen Weg zu finden, nicht aufzugeben. Ich lerne weiter.

Postskriptum

Der neuseeländische Künstler Simon Denny setzt sich immer wieder mit Hacken auseinander. So auch 2016 für die Ausstellung «Hack Space» in London und Hongkong, die der Schweizer Kunstkurator Hans Ulrich Obrist organisierte. Er schreibt darüber: «Gewöhnlich verstehen wir unter Hacken, wenn einer in einen anderen Computer eindringt; und je nach den Absichten, die der Hacker verfolgt, finden wir das gut oder schlecht.» Hacken sei bei Denny mit einer «eher positiven» Konnotation zu lesen: «Wer etwas hackt, hat vor allem eine Lösung, einen Weg gefunden. Das Hacken ist in dieser allgemeinen Bedeutung dann auch mehr dem Knacken als dem Einbrechen verwandt – man knackt einen Code, ein Rätsel, ein Problem.» Und weiter: «Ein Hacker öffnet, durchleuchtet, integriert ein zunächst fremdes, geschlossenes System, er ist eher ein Aufklärer als ein Bösewicht. So jedenfalls will Denny sein Hack-Werk verstanden wissen, auch wenn das nicht alle so sehen.»

Bis Mitte August dieses Jahres ist Dennys Arbeit ist als der Teil der Gruppenausstellung «Collective Worldbuilding – Kunst im Metaversum» im Haus der Elektronischen Künste in Basel zu sehen.

Hinter der Recherche

Ein grosser Teil meiner Arbeit ist: lesen. Texte und Bücher, die diese Episode meiner monatlichen Kolumne «Hacks und Hacker» inspirieren:

Renee Dudley und Daniel Golden: The Ransomware Hunting Team. A Band of Misfit’s Improbable Crusade to Save the World from Cybercrime. Farrer, Straus and Giroux 2022.

Christiane Funken: Der Hacker. In: Diven, Hacker, Spekulanten. Sozialfiguren der Gegenwart. Herausgegeben von Stephan Moebius und Markus Schroer. Suhrkamp 2010.

Eva von Redecker: Revolution für das Leben. Philosophie der neuen Protestformen. S. Fischer 2020.

Bruce Schneier: A Hacker’s Mind. How the Powerful Bend Society’s Rules, And How to Bend Them Back. W. W. Norton & Company 2023.

Scott J. Shapiro: The Dark History of the Information Age, in Five Extraordinary Hacks. Allen Lane 2023.

Henry David Thoreau: Ziviler Ungehorsam. Reclam.

2 Antworten

Schöner Beitrag, danke für die offene Selbstkritik bezüglich Mediendarstellung von „Hackern“, die fest mit dem Genie-Narrativ verknüpft ist, was wiederum hauptsächlich männlich ist. Hackerinnen existieren in keiner Vorstellung – einfach mal eine generative Bild-KI nach „picture of a hacker“ fragen.

Merci, Eva, für das schöne Kompliment.

Und was Du schreibst, genau: Männer als Norm machen alle anderen unsichtbar.